10 Agosto 2025 - 09:53

Nel riquadro il filosofo Mauro Ceruti

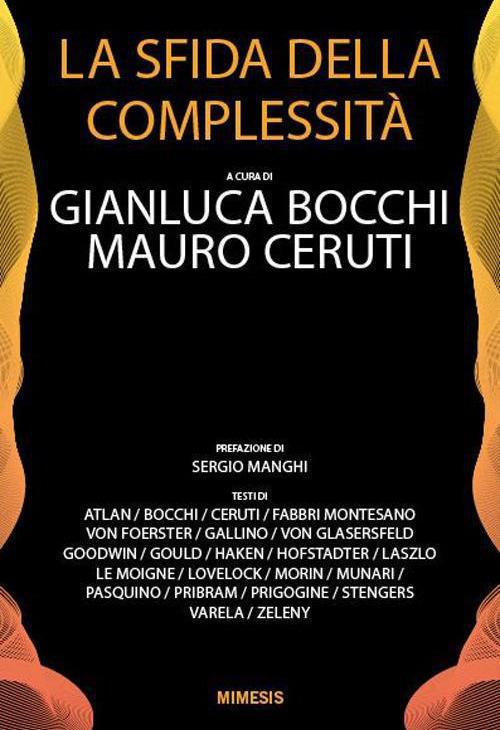

CREMONA - Il volume ‘La sfida della complessità’, esito di un pionieristico progetto culturale internazionale di Mauro Ceruti e Gianluca Bocchi, è ormai un classico, e oggi più che mai di estrema attualità. A quarant’anni dalla sua prima pubblicazione

Sergio Manghi, che ricostruisce il dibattito culturale che deriva da questa pubblicazione. Il libro trova nuova vita grazie all’editore Mimesis, che peraltro ha inaugurato una intera collana di libri di notevole successo sotto appunto la stessa sigla La sfida della complessità. Questo volume aprì una nuova stagione filosofica in Italia e nel mondo, quale risposta alla crisi della modernità e alla nascita di nuovi orizzonti scientifici e antropologici. Divenne un caso straordinario. Suscitò e continua a suscitare dialoghi fecondi fra molteplici saperi e, in un mondo in rapida trasformazione, ben oltre l’ambito accademico e filosofico, anche in molti ambiti professionali: dalla psicologia clinica all’organizzazione aziendale, dalla sociologia all’antropologia, dalla formazione degli adulti alla pedagogia, dalla medicina alla politica, dall’architettura all’urbanistica all’economia… Da allora i successivi libri di Ceruti sono diventati un riferimento transdisciplinare e hanno conosciuto traduzioni in tante lingue. E oggi contribuiscono a leggere il nostro tempo inedito, che Ceruti definisce appunto il Tempo della complessità (titolo di un suo libro edito da Cortina), in cui tutto è connesso.

E tornando alla memoria di quel convegno e degli incontri che ne seguirono, Ceruti ricorda dal suo buen retiro nella campagna cremonese: «Sono sempre stato stimolato dall’interrogativo che Max Weber si poneva nella sua memorabile lezione su La scienza come professione: ‘che cosa offre propriamente la scienza di positivo per la ‘vita’ pratica e personale?».

E a questo interrogativo come ha risposto?

«Ecco, da parte mia, ho sempre pensato che attraverso il nostro impegno scientifico possiamo e dovremmo contribuire a fare chiarezza sulle biforcazioni del nostro tempo, sui dilemmi morali, sui destini possibili, e, poi, anche sui mezzi necessari per affrontarli. Motivato da questo impulso, organizzavo i primi incontri internazionali e interdisciplinari sotto la sigla La sfida della complessità».

Una sfida che suggeriva qualcosa di nuovo, l’intreccio dei saperi e la loro interconnessione.

«Le scienze ci sollecitavano a un nuovo sguardo sulla natura, e a riflettere sul nostro modo di conoscerla. Mi era chiaro, che questo nuovo sguardo poteva emergere solo attraverso un dialogo transdisciplinare, e fra molti sguardi».

Che cosa accadde?

«I grandi protagonisti della ‘Scienza nuova’ della natura risposero con entusiasmo e umiltà al nostro appello, di giovani senza titoli, se non la nostra passione e la nostra volontà. Fu l’insegnamento più importante, che ha segnato tutta la mia vita, e a cui ho cercato di essere fedele. Cominciò un’avventura che ha portato a intrecciare itinerari che venivano da storie lontane fra di loro, separate da steccati disciplinari. Fra gli altri, ad aprire i nostri dialoghi furono innanzitutto Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, Francisco Varela, Lynn Margulis, Heinz von Foerster, Jerome Bruner, Mara Selvini Palazzoli, Stephen J. Gould, Jim Lovelock, Paul Feyerabend, Alberto Munari, Donata Fabbri, Douglas Hofstadter, Herman Haken, Ervin Laszlo, Karl Pribram, Paul Watzlawick. I cui contributi costruiscono il volume, oggi ristampato e uscito un anno dopo il convegno».

Quel simposio fu un punto di svolta?

«Da quel 1984 si cominciò a intrecciare una rete dialogica planetaria che qualcuno di noi definì ‘Collegio invisibile’, perché senza una sede fisica fissa, ma in continua dinamica evoluzione. Ricordo con emozione che in quello stesso tempo in cui davamo inizio a questa avventura, in un mirabile testo dedicato alla ‘Molteplicità’, Italo Calvino, che peraltro grazie a Ludovico Geymonat aveva profondamente influenzato qualche anno prima la mia tesi di laurea, scriveva, evocando un’espressione di Carlo Emilio Gadda, che compito del romanzo contemporaneo era di ‘rappresentare il mondo come un garbuglio, senza attenuarne affatto l’inestricabile complessità, o per meglio dire la presenza simultanea degli elementi più eterogenei che concorrono a determinarlo’. La complessità, bene lo intuiva Calvino, diventava anche l’ineludibile caratteristica del nostro tempo, del nostro mondo, in cui tutto è connesso».

Una consapevolezza che sembra quasi scontata, ma che a questo punto ha una sua genesi lunga e articolata?

«Già negli anni Novanta del secolo scorso, a dispetto di chi profetizzava la fine della Storia, mi pareva urgente riconoscere che eravamo entrati in un’età di crisi, di rumore e furore, di progressi e di regressi, e anche, correlativamente, nel giro di boa dei cinque secoli di planetarizzazione dell’umanità, con la tessitura di una sempre più stretta interdipendenza».

Tutto ciò oggi che valore assume?

«Oggi sta emergendo una nuova condizione umana, attraverso un inedito e simultaneo aumento di potenza tecnologica e di interdipendenza planetaria. Nel mondo globale tutto è connesso, tutto è interdipendente con tutto. In una circolarità continua, in cui tutto è sia causa che effetto. Avvertiamo sempre più l’interferenza tra le dimensioni tecnica, scientifica, demografica, economica, ecologica, sociale, psicologica, religiosa. E siamo sfidati a comprendere che i problemi non possono essere analizzati come se si manifestassero isolatamente e come se reclamassero soluzioni semplici, standardizzate e univoche».

Tutto ciò presuppone una nuova consapevolezza?

«Siamo entrati in una nuova era della storia della Terra, dai geologi definita Antropocene: la Terra è diventata un unico sistema dinamico complesso, autoregolato, con componenti fisiche, chimiche, biologiche e anche umane: perché l’umanità è diventata una grande forza della natura».

Che rischia di procedere verso l’autoannientamento.

«Continua poi a essere rimosso un radicale punto di svolta nella storia umana. L’esplosione atomica di Hiroshima, nel 1945, ha manifestato una possibilità fino ad allora inconcepibile: la possibilità dell’auto-annientamento globale dell’umanità. E questa inedita possibilità ha contestualmente trasformato alla radice la condizione umana: ha generato un destino comune per tutti i popoli della Terra, tutti legati dagli stessi problemi di vita e di morte. È nata una comunità di destino planetaria. Da allora a oggi, il rischio effettivo dell'auto-annientamento si è aggravato. Sono aumentate le possibilità dell’uso di armi nucleari in conflitti locali. E proprio in queste nostre ore la minaccia si è fatta decisamente drammatica».

Non c’è via d’uscita?

«Oggi, per la prima volta, l'ecumene terrestre è divenuta di fatto realtà concreta. Un nuovo umanesimo planetario, che rigeneri l’umanesimo classico, può esprimere un universalismo reso concreto appunto dal destino comune che lega ormai fra loro tutti gli esseri umani, tutti i popoli del pianeta, e che lega l’umanità intera all’ecosistema globale, alla Terra e a tutte le diversità viventi e non viventi».

Di cosa c’è bisogno per essere in sintonia con questo mondo interconnesso?

«Una nuova Paideia nel tempo della complessità chiede di sviluppare la coscienza di una solidarietà universale, e più ancora di una fraternità universale. Sembra un paradosso parlare di fraternità nel pieno di guerre drammatiche, che rischiano di portarci sull’orlo dell’abisso… La storia ci trascina oggi in una drammatica biforcazione: siamo sull’orlo di un oscuro precipizio. Ma, nello stesso movimento, siamo sulla soglia di un possibile strepitoso salto nel processo di umanizzazione. Non sappiamo se l’agonia nella quale siamo entrati sia l’agonia della nascita o l’agonia della morte dell’umanità. Da parte mia, continuo a ricercare le ragioni di una speranza dentro l’involucro spesso e vorticoso dell’improbabilità e dell’incertezza. La speranza che, nonostante tutto, si stia formando e riformando una coscienza planetaria, una coscienza dell’umanità, diventata, di fatto, una concreta comunità di destino. Oggi, per la prima volta nella storia dell’umanità, la fraternità si definisce in un orizzonte ‘concretamente universale’. Nessuno si può salvare da solo. Il progetto moderno di dominio della Terra e di emancipazione dalla Terra, per una eterogenesi dei fini, ci ha fatto tutti insieme riatterrare…... Siamo sulla stessa barca, la Terra».

S.E.C. Spa – Divisione Commerciale Publia : P.IVA 00111740197

Via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona : Via Cavour, 53 - 26013 Crema : Via Pozzi, 13 - 26041 Casalmaggiore