27 Aprile 2025 - 12:34

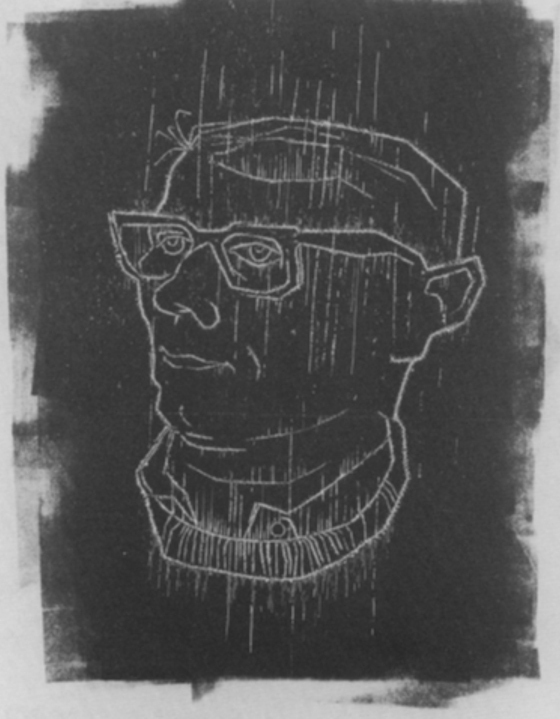

Danilo Montaldi ritratto dall’amico pittore Giuseppe Guerreschi

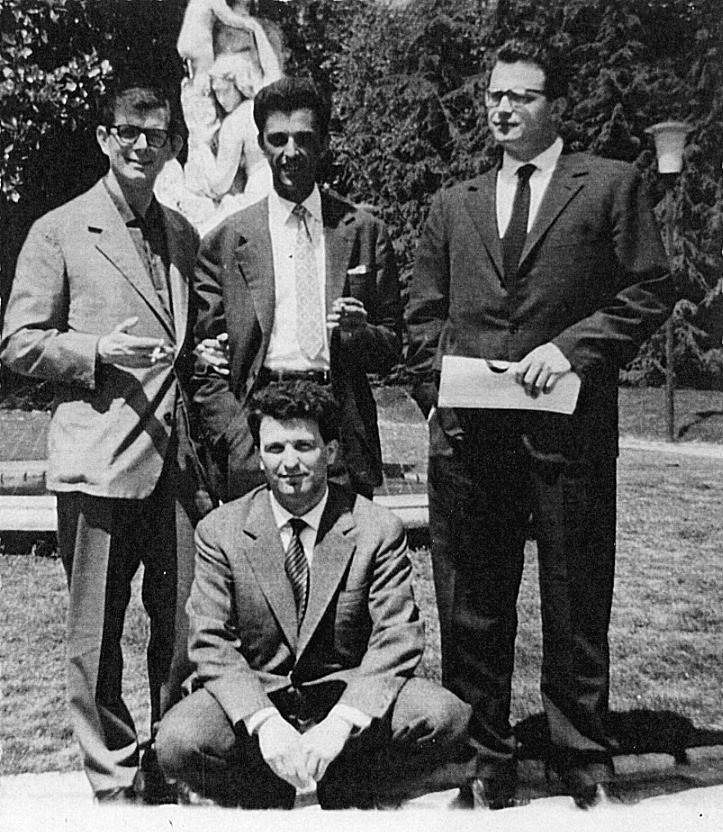

CREMONA - Sono sempre sceso a certe profondità (…) usando degli strumenti sociologici, letterari, politici, senza distinguere, adeguando piuttosto gli strumenti al fine, evitando di farmi cogliere dall’inerzia di una disciplina, ma ancora, e mi ripeto, cercando di portare avanti tutto. Il fine rimane dunque questo, immediato, di usare il presente come storia». A cinquant’anni dalla sua morte, spiegare chi fu Danilo Montaldi (1° luglio 1929 - 27 aprile 1975) non è affatto facile: militante comunista, sociologo autodidatta, storico dal basso, critico del Pci.

La sua eredità è quella di un pensatore radicale che ha fatto della politica una scelta esistenziale, della ricerca sociale un’arma di emancipazione e di Cremona un microcosmo da cui leggere le grandi trasformazioni della Storia. Il compito risulta tanto più difficile perché si tratta di riannodare i fili di una memoria che in città si è sfilacciata: di Montaldi, uno dei più rilevanti intellettuali della Cremona del secolo breve, si è parlato pochissimo. Qualche convegno nel giro di mezzo secolo e alcuni incontri letterari sono, insieme alla strada senza uscita a lui intitolata al Battaglione, tutto quel che la città gli ha dedicato. Ma, con l’importante anniversario di quest’anno, qualcosa sembra cambiare.

Montaldi fu, in primo luogo, un militante comunista nella città del Torrazzo. Non si può partire che da questo aspetto per coglierne onestamente la portata: quella della militanza comunista è per Montaldi una scelta esistenziale, in quell’equazione condivisa con tanti altri ai suoi tempi per cui la politica è la scienza del vivere in società, da animali sociali, e pertanto si sovrappone alla vita stessa. Tutta l’opera di Montaldi, tanto intellettuale quanto pratica, nasce da una precisa scelta di campo e si orienta verso un unico obiettivo: la rivoluzione. Studioso e critico da sinistra del PCI, Montaldi dà vita a comitati di lotta come ‘Unità proletaria’, il ‘Gruppo Karl Marx’ e il ‘Comitato di lotta studenti operai e insegnanti’, radicandosi nel territorio senza mai rinunciare a una rete di contatti nazionali e internazionali.

Eppure, nonostante questa vivace attività, rimane ai margini delle organizzazioni e delle realtà extraparlamentari. Una scelta dettata dalla sua intransigenza, che lo trasforma in un crocevia solitario: paradossalmente, fu un militante spesso isolato – o accompagnato solo da pochi fedeli compagni, come Gianfranco Fiameni – eppure profondamente connesso a intellettuali del calibro di Feltrinelli, Tronti, Alquati, Negri e Blanchard. La vera singolarità di Montaldi, però, risiede nell’aver fatto dialogare mondi distanti: nella sua esperienza trovano sintesi la tradizione del social-comunismo europeo e i sentieri accidentati delle vite dei proletari della Bassa padana.

Montaldi è senza dubbio un intellettuale, anche se tale dicitura gli è sempre stata stretta. A testimoniarlo è la bruciante critica contenuta nella lettera di dimissioni dalla rivista ‘Nuova presenza’ nel 1961: «Non sono il solo a ritenere che (l’intellettuale) dovrebbe cessare di esprimersi – e muoversi nella società – in quanto intellettuale, tanto per cominciare». Montaldi si discosta dunque dalla canonizzazione di intellettuale come professionista della cultura e riguadagna l’idea di intellettuale organico di gramsciana memoria.

Per lui il lavoro sulle coscienze deve essere come quello «molteplice e complesso che generazioni di uomini di cultura (…), di gente che non compitava sul ‘nazionale’ o sul ‘cosmopolita’, hanno compiuto mettendosi al servizio di una classe, lavorando perché certe illusioni crollassero, perché venissero affrontati veramente i problemi». Ancora una volta un lavoro di parte, per Montaldi un lavoro comunista, al servizio del proletariato e verso la rivoluzione. Per questo l’auspicio con cui chiude la sua lettera di congedo è che «la professione dell’intellettuale deve tornare ad essere difficile, e cessare di essere una professione».

Così i suoi lavori, come ‘Autobiografie della leggera’ o ‘Militanti politici di base’, rappresentano l’applicazione di quell’ideale comunista allo studio della realtà sociale del proprio tempo. Il suo metodo basato sulla raccolta di storie di vita, la ‘sociologia di base’ o ‘conricerca’, è in ultima analisi frutto di quello che lui definisce «un uso marxista della sociologia». In questo orizzonte la portata della sua ricerca è quella di un radicale innovatore: invece che studiare il proletariato come un campione da laboratorio, mette la penna in mano all’intervistato, ne ascolta le rappresentazioni, le esperienze ‘in carne e ossa’, i sogni e le rivendicazioni.

Quest’inversione di ruolo per cui l’oggetto di ricerca si autorappresenta, oggi tanto diffusa nelle scienze sociali, risultava dirompente al tempo di Montaldi. E a dare forma a questo metodo non è, per l’intellettuale cremonese, solo la ricerca di una maggiore accuratezza scientifica ma quella tratteggiata da Alessandro Pizzorno: «Non una fedeltà alla ‘classe’ quale descritta nei testi sociologici. Questa c’era anche, ma restava in sottofondo. Per Montaldi era piuttosto una fedeltà alle persone che recuperava grazie a un rapporto diretto, alla realtà profonda che esse rappresentavano». Una fedeltà alla sua gente.

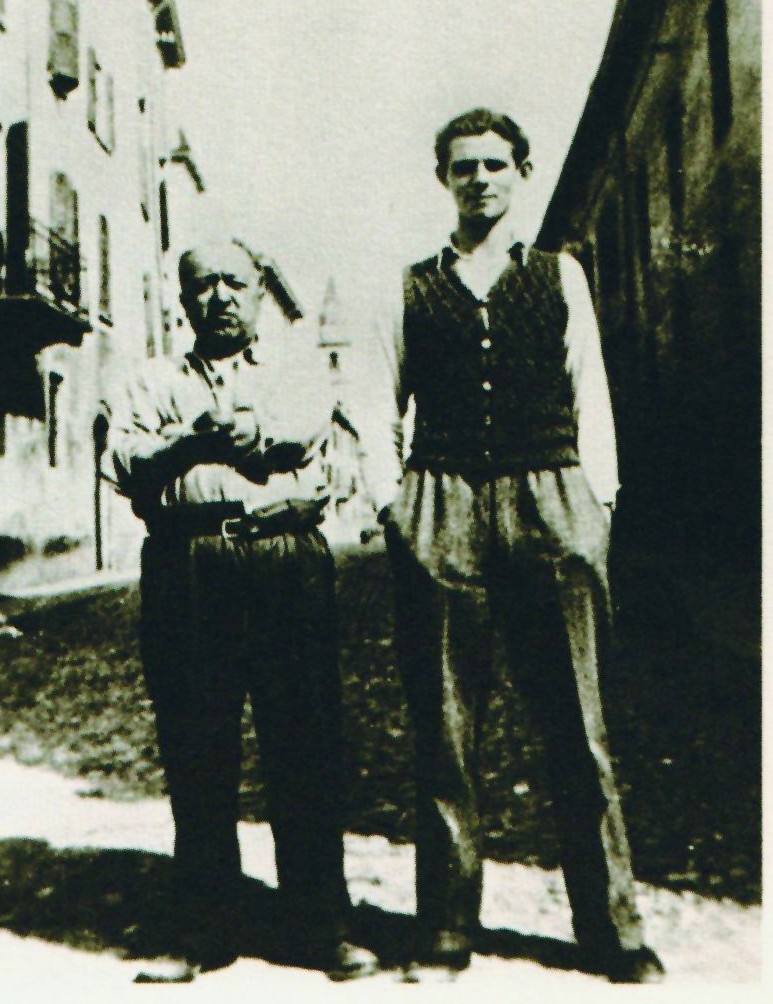

Proprio alla gente della ‘sua’ Cremona Montaldi rimase per tutta la vita legatissimo. ‘Sua’ perché nella vita e nell’opera dell’intellettuale la città non è quella delle tre T e dei violini. Essa è piuttosto casa di quell’umanità che egli frequenta e di cui condivide esperienze di vita e visioni: è quella dei facchini di Porta Po, dei frequentatori delle osterie, degli sbandati che vivono sul corso del Grande Fiume, dei militanti politici del Pci e delle ‘cellule di strada’.

E alla città Montaldi riserva parole franche ed eloquenti, in una lettera a Monica Suter: «Non vorrei tu riconoscessi, qui, un mondo felice. In realtà quell’allegria delle persone è un misto di ironia e amarezza, una violenta rabbia di vivere come è tragico quel paesaggio solitario di lunghe spiagge tagliate dalla corrente del fiume. Corrisponde per me, abbastanza, ad un mondo in cui mi piace vivere. Non chiederei a nessuno di condividere questa mia passione, forse esclusiva».

A partire dalle esperienze del proletariato cremonese la città diventa ambientazione dei grandi stravolgimenti della Storia, uno su tutti l’avvento dell’agricoltura industriale e lo spopolamento delle campagne. È come se l’intellettuale dicesse: «Anche qui le cose accadono, anche qui si fa la Storia». E anche a Cremona le cose cambiano e difatti il mondo contadino assiste alla creazione di «un proletariato rurale portatore di una visione dei rapporti diversa da quella ereditata».

Per tutte queste ragioni l’intellettuale può essere definito anche uno storico, nel senso della citazione iniziale. Montaldi è «l’uso del presente come storia» perché la sua prospettiva sul mondo, anche su quello più intimo e quotidiano della classe, è quella di uno storico. Perché muove dalla consapevolezza che la Storia, con i suoi stravolgimenti epocali e le sue permanenze, si fa ovunque. Anche in una grigia città di provincia aggrappata al corso del Po. E così le forme di adattamento o di non adattamento alle trasformazioni delle campagne cremonesi, essenza dell’economia del territorio, diventano un dato storico che disvela i mutamenti del capitalismo del primo ’900 e il formarsi di una ‘nuova classe operaia’.

La meccanizzazione delle campagne e la conseguente nascita di un’economia industriale emergono in controluce dalla narrazione dei sotterfugi della ‘leggera’, dalle lotte dei lavoratori inurbati dalla provincia, dalle storie di vita e dalle peripezie della gente di fiume. Partendo dalle autobiografie, dai fatti anonimi e quotidiani, Montaldi sembra dire che, tanto quanto la Storia tocca le esistenze di tutti, allo stesso modo tutti quanti - fino all’ultimo sventurato sottoproletario - contribuiscono a fare la Storia.

Danilo Montaldi resta oggi una figura sfuggente ma necessaria, un pensatore che seppe trasformare l’impegno in ricerca e la provincia in un osservatorio del mondo. La sua eredità è l’ostinata convinzione che la storia vera non si scrive nei palazzi del potere, ma nelle vite degli ultimi, nelle loro lotte e nelle loro narrazioni. A cinquant’anni dalla morte, il suo metodo - ascoltare, coinvolgere, restituire voce - ci ricorda che ogni autentica trasformazione sociale comincia sempre dal basso, dall’incontro concreto con le persone e le loro storie. In un’epoca di astrazioni e ipocrisie, Montaldi invita ancora a sporcarsi le mani con la realtà, a fare della politica non una professione ma una pratica di liberazione collettiva.

S.E.C. Spa – Divisione Commerciale Publia : P.IVA 00111740197

Via delle Industrie, 2 - 26100 Cremona : Via Cavour, 53 - 26013 Crema : Via Pozzi, 13 - 26041 Casalmaggiore